首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

雙面仇英 在畫師和文人之間糾結

“蘇州是仇英故里,但遺憾的是蘇博至今沒有他的藏品。”蘇州博物館館長陳瑞在仇英特展中如此感嘆到。

沒有故居、沒有生卒的繪畫大家仇英

更為“不忍”的是,仇英生在何時?生在何地?卒在何時?卻是沒有詳細的記載,作為聲噪一時的繪畫大家,多少有些令人落寞。一個沒有故居的“大家”,但同時又是一個擁有眾多追捧者的當朝“繪畫擔當”,這種矛盾的存在正如仇英留給大家的問題。

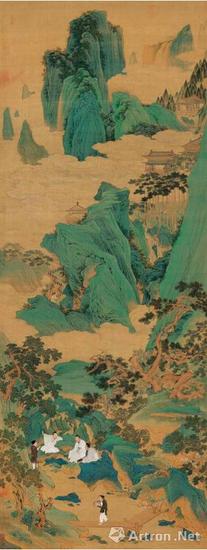

簡單的職業畫家與文人畫家的分類是否在仇英身上也行得通?從流傳下的畫作中我們會發現,仇英的每一幅畫無不秀雅纖麗,一筆一點都一絲不茍,早已不同于流弊坊間的一般畫工。此外,師法先賢,深厚的臨古之功也讓仇英的繪畫風格逐漸顯露出“文氣”的一面。同時,與文人群體和精英階層的交往,也在某種程度上,正向或反向地影響其形成文人式的觀察和思維方式。也許,在藝術成長的歷程中,邁步于江湖的仇英,也揣著一顆希翼文人之上的心。而圍繞在仇英身上職業畫家與文人畫家所代表不同的審美趣味和文化取向也衍生出其本人“文人”與“畫師”的雙面人生。

在蘇州博物館舉辦的仇英特展研討會中,十余位美術史學者從仇英生平、仇英與吳門中人、董其昌之于仇英等等方面著手,試圖給予仇英在美術史中一個定位,或者從仇英作品題跋中試圖找出些許當朝的評價,這種歷史與當下的定位都在試圖還原一個真實的仇英。

但是我們依然感興趣的話題來自于二十多年前美術史界就開始的研究——仇英作為明代第一“繪事高手”,但卻飽含文人情緒、從漆工到當朝繪畫擔當、文人仙野范兒和鐵飯碗之間權衡、讓董其昌深深糾結的“北宗論”等。

仇英與齊白石的“隔空相惜”

“仇英因為酷愛繪畫,從老家太倉遷至蘇州,后來被畫家周臣相中收入門徒。仇英繪畫他比較注重繪畫的裝飾性和精麗性。到蘇州師從周臣之后,繪畫技藝大漲,另外仇英本身十分認真和勤奮,天資聰穎,在人文薈萃的吳門文藝圈中逐漸成為引人注目的畫家。”中國美術學院教授任道斌在接受雅昌藝術網采訪時說道。

滄海一粟,一介漆工,仇英以自己的天賦和勤奮,贏得明代一眾文人圈子弟的追捧,其作品也成為后世畫家學習模仿的對象。如此看來,這樣的造詣,仇英真是太幸運,他的“奮斗史”在中國繪畫史中也稱得上一個特例。

等等,這樣的“特例”似乎聽著耳熟,近現代書畫大家齊白石似乎也擁有這樣的“特例權”。齊白石的木匠工作與仇英漆工身份 ,到最終成為“萬人愛戴”的畫家,這種種巧合,似乎是兩個繪畫大師在上演的“隔空相惜”。

“今天我們來看仇英的繪畫,文人趣味的作品也好,職業畫家訂單的作品也好,其實都是受到當時蘇州地區發達的市民商業文化影響。當下我們來研究仇英,是因為仇英代表了明時期吳門地區的一個職業畫家的最高水準,相當于我們現在的北京,是繪畫的主流,掌握著話語權,仇英的繪畫狀態等于是代表著當時中國繪畫中職業畫家的最高水準了。”國家博物館研究員朱萬章對記者說道。

同樣的,我們來看今天的齊白石,從湖南到文化的政治文化中心北平,繪畫的題材是當時京津地區,甚至是整個北方地區喜聞樂見大吉圖、大富大貴等樣式,還有市民生活中最愛的螃蟹、蝦等,也許這其中的緣由大概和仇英相同——養家糊口。齊白石在北平不經商,也不倒賣字畫,初到北平的十年也不兼職教書,一切開支只能求助于賣印賣畫。齊白石的兩房媳婦孩子,都需要他照顧,供應兩地孩子的衣食、讀書、任務、治病和行旅之用,負擔是很重的。

仇英 劍閣圖軸 上海博物院藏

仇英 劍閣圖軸 上海博物院藏

兩位同樣是游走于職業畫家和文人畫家的大師,卻在人生頂峰之際“分道揚鑣”,之后的齊白石在解決了生計之后,再無“職業”一說。而仇英卻在經歷了吳門中人認同之后,最終選擇成為職業畫家。雖然我們不知道個中緣由,但是從漆工到“明四家”之一的仇英,這堪稱“一部勵志大片”的經歷,也是仇英引人熱議的重要原因。

“民間社會評論畫家水平的高低,一向由文人指點,審美的話語權更是由熱愛藝文的文人所掌控。因此得到藝文名流的青睞,對出身低微、不能詩文的畫工仇英而言,自然是至關重要的。幸運的是,仇英得到了吳中文人的廣泛關照。”任道斌在談到仇英與吳門中人關系的時候如此說道。但是仇英剛到蘇州的老師并不是文徵明或者是其他的吳門中人,而是畫工周臣,明四家之一的唐寅也是周臣的弟子。

周臣看到了仇英的畫,覺得這個年輕人有潛力,于是收了仇英當徒弟,盡傳其法,授之以翰墨。雖然少讀書三千卷,學富五車的師兄唐寅也沒有嫌棄這個“白丁”師弟,還對這個踏實刻苦的師弟指教甚多,為仇英的畫作題寫詩文,予以贊揚。

“實際上仇英他自己本身也不是一個文人,他不會寫文章也不會寫詩,他的繪畫上也都是純款,沒有太多的文人情趣。”朱萬章在接受采訪時進一步指出了仇英和其他文人畫家的區別。

但是真正讓仇英得以畫技大漲的則是來源于和重要收藏家項元汴的來往,項元汴聘仇英為自家的畫師,在家中臨摹自己所收藏的古畫,在項元汴家中,仇英歷經了晉、唐、宋、元等高古繪畫的洗禮,對傳統繪畫的學習超越了過去南宋院體派的范圍,并逐步融合了文人大夫以畫抒情表意的感懷。這也為他最終能夠形成集大成式的繪畫風貌奠定了基礎,而且最為重要的是在項元汴家中遇到吳門領袖文徵明。

“文徵明作為當時的文壇領袖,又帶動了文氏弟子、門人對仇英的廣泛宣傳,一片贊譽。蘇州、松江、應天諸府的藝文名流,如潘恩、王世貞、申時行、王世懋、陳繼儒等江南文人,亦紛紛為仇英畫作題跋,撰寫詩文。”任道斌如此表述仇英與文徵明的交往。而一時間仇英聲名大噪,于此,也敲開了吳門上流文人圈的大門。

但是即使在文人圈中備受追捧,仇英也始終保持著“低下”的狀態,他在這種交往中感覺到的“不自在”,與仇英自己的出身息息相關。縱然仇英成為當時文人士大夫的座上賓,卻依然不能和文徵明、沈周、唐寅等人“相提并論”。

來自董其昌的“糾結與詛咒”

在文人畫家統治下的畫壇,似乎從來就輕視畫工。明末畫壇評論大佬董其昌著書立說,以“南北宗論”將仇英歸為了貶抑行家畫的“北宗”一派,但看到仇英的精工細筆,卻也默默豎起了大拇指,稱仇英為“近代高手第一”,“蓋五百年而有仇實父”,被仇英的畫所折服。于是乎,董其昌也糾結了,而隨后的大批文人學者直至現代美術史的研究也受到影響,眾說紛紜,對仇英的評判也是褒貶不一。

仇英在人生中最輝煌的時刻,“行年五十”早早去世了。而在他死后,董其昌立足于“南北宗論”的基礎上,將仇英歸于李思訓父子著色山水的“北宗”一路。也就是說,由于“南北宗”理論所造成的文人畫家和職業畫家的二分法,在該體系中仇英只能被歸于“其術近苦”的“習者之流”。從而也開始了仇英身份的討論以及繪畫的風格分類的長期爭議。

“董其昌本身是認為仇英的畫是“雅”而有士氣的,這一點是毋庸置疑的。與明四家其他三家并列的話,其他三家我們都認為是文人畫,能夠與他們并列,也是屬于文人畫的范疇,因為他里面的趣味還是雅的。因為仇英的畫風分為好幾個路數,學習二趙的大青綠風格,也有學習文徵明小青綠風格的影響,而這本身就是文人畫。為什么把仇英放在北宗里面?董其昌是一個有雄心的文人畫家,他要創立一種自己的繪畫理論,要立就不得不去破。”浙江大學教授顏曉軍在接受雅昌藝術網專訪時說道。

正是這種“不立則破”的心態,使得董其昌“鬼使神差”般的把仇英劃入到北宗體系中,對于這種體系的劃分,已經過世的文藝理論家王朝聞先生也曾經有過表述: “唐寅與仇英,與沈,文并稱‘吳門四家’,但兩人的藝術淵源都出自南宋院體,均師屬院體系統的職業老畫師周臣,其成熟畫風具有濃郁的行家氣息,因此,他們兩人難以歸入‘吳門畫派’,但有些畫史將二人歸入‘院體派’也不恰當”。幾百年之后的我們尚且有著不同的看法和感覺,更何提當年的董其昌。

并且在顏曉軍看來,一個歷史人物的形象是后人不斷加工的,通過文學等各種方式的闡釋,最后形成一個人物。我們現在知道的董其昌不一定就是真實的董其昌,仇英也一樣。仇英的形象是董其昌來塑造的,因為他的言論影響大,起著最關鍵的作用。重新建構過去的歷史時,必然會牽涉到個人主觀的價值判斷。

“董其昌的南北宗論之于仇英的影響,使得很多近現代的學者所寫的中國繪畫史,或者藝術史,認為仇英是工匠、人物畫家、摹古高手等等,他們就對仇英做了另一方面的塑造,也可以說這些負面的出發點是來自于董其昌對北宗畫的批判。”顏曉軍進一步補充道。

而在董其昌之后對于仇英的評論,顏曉軍也對雅昌藝術網進行了梳理:“董其昌扛了南北宗論這面大旗之后,后人受到董其昌的影響的也很多,有一種特別值得注意的是,因為附和董其昌,導致走過了頭,一味的批判仇英。比董其昌稍后的李日華就提出了仇英繪畫品格不高的說法。他認為仇英臨摹功力達到了高水平,但是還沒有參透古人的意趣。仇英可以做到繁密而不能做到簡淡,所以稱不上是高品。明代文學家陳繼儒曾經贊美仇英的《子虛上林圖》為第一,但是還是把他的其他作品同于工匠畫,只能稱其為能品,在畫格上做了區分。

但是在朱萬章看來,且不說董其昌有沒有做這樣的劃分,不可否認的一點是,從某種角度說,如果沒有董其昌的這番討論,也許我們今天對于仇英的關注還沒有那么的深入,而其實直到現在我們在考察仇英的時候還是沒有劃入到文人畫家中來。

在繪畫創作中,文人畫家追求的是平淡天真與筆墨韻味,而仇英這類的職業畫家卻以繪畫技巧的完備為宗旨。它甚至成為文人畫與畫工畫的分歧所在——職業畫家以畫畫為謀生的職業,而文人畫家則以畫畫為“寄興游心”、“聊以自娛”的筆墨游戲。正是這樣的區分以及董其昌的官方評判,使得仇英在傳統美術史上的認知遭到了“誤讀”。

“訂件”之外的徘徊

仇英為什么最終“選擇”成為職業畫家?現在已經無從得知,但是我們能從仇英留下的作品中感受到他的這種“徘徊”。蘇州博物館正在展出的十洲高會——仇英特展,從國內外博物館遴選出仇英的31件作品,涵蓋了山水、人物、花鳥、歷史故事等不同主題,此次仇英繪畫的大型集合展出也讓世人從畫中窺得仇英此人的真實面目。

和北京故宮的石渠寶笈展覽出奇一致的是,不管是哪個版本的《清明上河圖》,依舊是排隊的熱門點,蘇博展出的遼寧舊藏的仇英本《清明上河圖》是全展館中唯一需要等待的展區。

“其實仇英本的清明上河圖中已經少了很多的工匠氣息,張擇端的《清明上河圖》是比較工匠性質的,而且顏色方面沒有那么鮮艷,覆色比較厚重一些。到了仇英這個年代整個市民文化、商業文化發達,在繪畫方面表現出一種艷麗獨彩當然是艷而不俗。”朱萬章對雅昌藝術網說道。

仇本《清明上河圖》給我們再造了一個比北宋汴京更令人激動城市——蘇州,以郊外田園風光起,漸入街市,石橋上下,人群車轎熙攘,運河兩岸,舟船貨運。熱鬧的蘇州市區街道布滿“書坊”、“南貨店”、“描金漆器”、“精裱詩畫”等各式的商鋪,還有迎親隊伍和社戲場面,河道繞綠瓦黃墻轉入城郊,以宮廷建筑及龍舟競技的場面結束畫面,而這繁華的蘇州城正是仇英身在的市井街頭。

在《桃源仙境圖》、《蓮溪漁隱圖》以及《楓溪垂釣圖》等山水圖軸中,則呈現出了仇英另一個精神世界。以“秀雅纖麗”的院體風格著稱,而在華貴富麗中又蘊含著濃重的文人情趣,與文人畫家的書齋山水在情調上有相合之處。《赤壁圖》一改他嚴肅的畫風,取法馬遠,只畫一角山石、一夫一童一樹,淡墨遠山,一派文人高士超然世外的風采。仇英在這些作品中透過清麗爽朗的畫面,有側重文化上的匠心的追求,最大限度地凸現了他的追求文人廟堂的雅逸理想。

“仇英的作品當然也不完全是文人畫,是介于職業畫和文人畫之間,在他的畫里邊有職業畫家比較工整、細膩,甚至是非常寫生的一種狀況,同時有一種文人的趣味,比如他畫的《蘭亭序》等有文人情緒在里邊,他應該算是兼具二者之長,既有職業畫家的細膩,又有文人畫家的情緒。”朱萬章對雅昌藝術網說道。

在仇英的思想或趣味上,或多或少與一般民眾乃至新興市民存在著聯系,具有與世俗相通的審美情感,但是他沒有沽染上太多明清文人教條式的程式化的習氣,他的作畫態度可能達不到真正的南宗文人畫家瀟灑放達,但絕非否定他不“以畫為寄”。加上吳地濃厚的文人藝術風氣的熏染,使他的繪畫融入了文人畫的意趣,雖身為職業畫家,但其作品中所透露出的“士氣”,代表了當時融合院體與文人畫風的另一類型的風尚。

仇英沒有讀書取仕,也就沒有機會去品嘗唐寅那樣多大起大落的仕途遭遇,簡單的畫工生活使他有充足的心理空間去執著追求自己偏愛的繪畫事業,但也因此缺少了唐寅那種由坎坷際遇促成的靈性而產生的瀟灑。仇英出身低下,卻對清雅高尚的文人畫風產生了一種“圍城”般的渴望。也許,得到文人群體的贊揚與推薦,也在很大程度上彌補了他內心身份的缺失。而極為認真的作畫則更多表現出來是出于自身對真實興趣和愛好的選擇,可以說,仇英擁有更純粹的藝術態度。

“仇英的繪畫風格,從內因來說,因其本師為周辰,且游于文徵明之門,故既有偏于北宗一路的院體、浙派風格,又有偏于南宗一脈的文人畫風格;而從外因來說,由于仇英是一個職業畫家,與一般文人畫家寄興為主的業余理想不同,其創作的傾向必然會受到收藏家趣味和具體要求的影響。”蘇州博物館館員潘文協在接受記者采訪時表示。

從這些別號、室名畫題,莊園庭院題材或是傳統吉祥寓意的題材作品以及朝廷官員、富商,甚至士族等訂件人的身份來說,仇英似乎仍然無法擺脫職業畫家的身份,只能以高超的繪畫技巧創作出各種題材與風格的作品,來滿足訂件人的不同需求,這也是所有職業畫家不得不面對的繪畫境遇。

除此之外,我們從明代繪畫史上看,不乏一些介于職業畫家和文人畫家之間的畫家,如與仇英同時的謝時臣、晚明的藍瑛。明代時,文人畫家和職業畫家本就互有交往,在文人畫派逐漸占據畫壇主流時,職業畫家難免也受其影響,有時并主動向其靠攏,造成文人畫家和職業畫家的合流趨勢。從而也使得藝術史對于藝術流派的性質和畫家個人身份的界定顯得左右為難。董其昌雖將仇英劃入“北宗”,卻仍有保留,對于唐寅這樣行利兼有的畫家則干脆回避。而藝術風格介于浙派、吳派之間的謝時臣,由于無法被歸入南北宗之任何一派,幾乎成了藝術史上的“失蹤者”。

結語:還原于仇英本人,我們只能從他留下的作品和美術史中零星記載來重新構造屬于“仇英”的人物形象。一個來自于江湖市井的畫工之流,他的經濟和社會地位并沒有影響文人畫家及士大夫名流對他的推崇以及彼此之間的藝術合作,但是而就身份而言,仇英民間職業畫家的出身狀況和教育背景的缺憾性,讓他不得不做出一定程度的讓步或是妥協,打上被選擇性的烙印。而不可忽略的是,仇英在兩大群體中的所衍生出的不同的審美趣味和文化取向中,其“雙面性”也不由使他融入到時代的潮流里。

編輯:陳佳

關鍵詞:雙面仇英 在畫師和文人之間糾結 蘇州博物館

柏林國際園藝博覽會開幕

柏林國際園藝博覽會開幕 墨西哥南部發生車禍致24人死亡

墨西哥南部發生車禍致24人死亡 波恩舉行伊朗文物展

波恩舉行伊朗文物展 歐洲最大監獄獄警抗議監獄過度擁擠

歐洲最大監獄獄警抗議監獄過度擁擠 緬甸全國歡度潑水節

緬甸全國歡度潑水節 慶祝逾越節

慶祝逾越節 西雙版納:放飛孔明燈 慶祝傣歷新年

西雙版納:放飛孔明燈 慶祝傣歷新年 重大發現 NASA宣布土衛二具備生命所需全部條件

重大發現 NASA宣布土衛二具備生命所需全部條件

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅