首頁>書畫·現場>訊息訊息

重識何尊:揭秘最早的“中國”

何尊 西周早期 寶雞市賈村鎮征集 寶雞青銅器博物院藏

何尊銘文

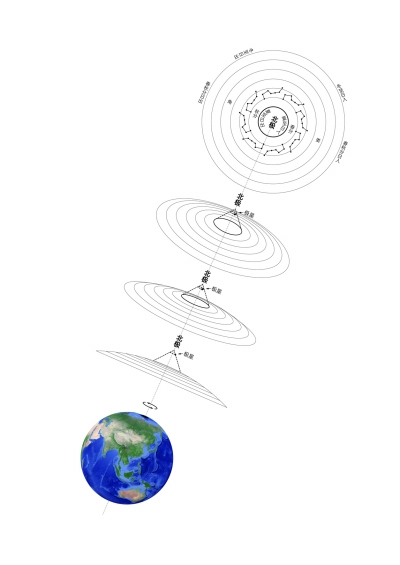

根據《周髀算經》“七衡六間圖”改繪的斗柄指向與季節變化示意圖

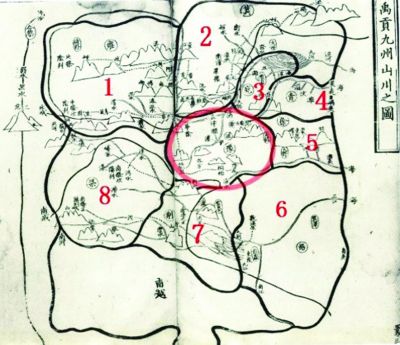

洛邑所在的豫州,處于九州(九宮格)之“中”,是對應天上“中宮”的“天下之中”。

歷代地理指掌圖 禹貢九州山川之圖

9月10日至12月17日,清華大學藝術博物館舉辦“與天久長——周秦漢唐文化與藝術特展”。其中,最閃亮的明星展件,無疑是1963年發現于陜西寶雞的“何尊”,這件非凡器物內部的底部,鑄有銘文12行計122字,內容為記述成王繼承武王遺志,在洛邑(今河南洛陽)營建東都成周之事,其中有“宅茲中或(國)”四字,意思就是在“中國”這個地方營建都城——這是已知最早出現的“中國”一詞,所指乃今洛陽及其周邊地區。

何尊銘文與《逸周書·度邑解》中的一段記載十分吻合。武王克商以后,仍存焦慮,通宵不眠,周公旦得到通報后趕過去問其故,武王說:我承天命滅商,卻還沒有定下都邑,那就意味著我還不能確定承受天命,怎么能安睡呢?武王對旦又說:如果要確定承受天命,平滅殷商,就必須依傍天室(上天的都邑),那里有上天的法令;依傍天室的地方在哪兒呢?不需要到遠處去尋找,就是洛地;上天已經經過反復探求,一定會祐助我們,洛地距離上天的都邑不遠,以后定都于茲,就把這里叫做度邑吧(參黃懷信《逸周書匯校集注》)。武王病逝后,“成王長,周公反政成王,北面就群臣之位。成王在豐,使召公復營洛邑,如武王之意。周公復卜申視,卒營筑,居九鼎焉。曰:‘此天下之中,四方入貢道里均。’”(《史記·周本紀》)

營建洛邑,被武王視為“天命”的一部分,故成王繼位后,便“使召公復營洛邑,如武王之意”。那么,一系列的問題來了——什么是“天”?什么是“天命”?為何要在洛邑營建都城,并稱其為“中國”?“中國”的概念又是如何起源的?

先來看看,什么是“天”。我們都知道,中國古人的天地觀,有一個根深蒂固的觀念,那就是——“天圓地方”。那么天如何圓?地如何方?通常是令今人非常費解之處。事實上,古代天子的“天”,并不是我們頭頂的這片天,而是只有到了晴朗的夜空,才能觀測到的一個小小的圓形區域,這就是——北天極。上古時代,先民熱衷親近自然,仰首即見星空,人們在“觀象授時”的過程中,自覺地遵循星宿的秩序,逐漸建立了一套完整的以“天”為核心的人間秩序。天文觀念在中國政治與文化史中占據著統治地位,又與王朝的興衰更替直接相關。

“觀象授時”系統的核心內容,是根據“北天極”和“北斗”的運行規律制定相應的人間制度與法則。北天極是終夜處在不斷運動狀態的所有漫天繁星中相對不動的點,因而理所當然地成為天象觀測的總坐標。周天的星星和北斗,圍繞著北天極,周而復始地運轉,北斗和北天極之間的范圍,被視為“中央”,即天中——這是一個亙古不變的天道規律,這種規律被中國早期先民轉化為人間應該遵循的秩序,即——臣民就應該像周天的星星那樣,有秩序地圍繞在帝王周圍,沿著各自的軌道運行,而不越軌。但極星的概念絕不等同于北天極:極星是一顆星,北天極是一個虛無的點,此即春秋以后老子所言的“無”,亦曰“道”,乃萬物之源(談晟廣《星天之樞:基于藝術與考古的古史新證》)。極星及其拱極形的周邊區域則逐漸成為象征天帝的活動范圍,即所謂“帝之常居”——這也是很多拱極形圖繪的象征性源頭。

早期文獻如《夏小正》《鹖冠子》《逸周書》等記載:“隨斗杓所指建十二月”“斗柄東指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”。北斗在天穹中央旋轉,猶如天帝乘車巡行天界,指示著天下的時間變化,漢代,“極”與“斗”的關系則演變為象征“天帝”與“帝車”的關系,正如司馬遷《史記·天官書》所云:“斗為帝車,運于中央,臨制四鄉。分陰陽,建四時,均五行,移節度,定諸紀,皆系于斗。”也就是說,人間的一切秩序,諸如中國古人思想觀念中極其重要的陰陽、四時、五行、節度,等等,都是根據星宿的運行規律制定的。人們根據斗柄在一年中的不同指向規律,可以確定四時寒暑的往來更迭,從而可建立較早的時間系統和后來的黃道二十八星宿坐標體系。出于觀象授時的需要和識星的方便,先民逐漸將由恒星組成的各種不同形象的星群加以區分,于是形成了早期的星座。這些星座包含的星數不同,多者達幾十顆,少者僅一顆。《史記·天官書》中記載的星座(星官)共有91個,包括500多顆恒星,這些星座為適應占星的需要,被賦予帝王、百官、人物、土地、建筑、器物、動植物等名稱,形成天上與人間對應的以宮廷為中心的各種組織和星官分野,這表明,至少在司馬遷之前,成熟的中國天文體系就已經基本形成。

回到西周初年,武王為何在克商大業完成之后,仍然焦慮得睡不著覺,認為自己一定要在營建洛邑之后,才算完成天命?“天命”,意即天道的意志,《書·盤庚上》曰:“先王有服,恪謹天命。”較早出現該詞。武王所認為的“天命”,到底是什么?

近年發現的“清華簡”《保訓》篇,是極其重要的先秦文獻,內容是商朝滅亡前的周文王五十年,文王臨終前向太子發公布政治遺囑的一篇實錄體文字。篇中包含了三個與“中”有關的故事:其一,舜因為得到“中”而成一代圣君;其二,夏朝時,有易氏首領綿臣殺了商族首領王亥,王亥之子上甲微求祀于“河”,得到了“中”,微用“中”讓有易氏服罪,并將“中”作為寶訓傳給子孫,其六世孫成湯以“中”而“受大(天)命”,完成滅夏建商大業;其三,商晚期,“文王受命”,也得到了“中”,志在滅商,然事未竟身將死,文王臨終前將“中”作為政治遺產的寶訓傳達給太子發(即武王),希望他未來能憑借“天命”,繼續完成使命——接受了文王在彌留之際授予的“中”,武王憑借“天命”,最終完成革“大國殷之命”的任務,開始了一個對中國歷史影響深遠的“赫赫宗周”的時代。在《保訓》里,“中”體現了夏商周三代“天命觀”的核心內容。

“清華簡”《保訓》里提到的“中”,所指到底是什么?學者眾說紛紜,但有一點是確定的,那就是——“中”,就是武王所繼承自文王的“天命”。不過,武王又為何將營建洛邑視為“天命”的重要組成部分呢?如今,洛陽之南的登封告城鎮觀星臺南側,有傳說中的“周公測影臺”(有人認為是唐僧一行所立)。所謂“測影”,即通過觀測太陽照在“表”(立柱,高八尺)落在“圭”(底座)上影子的長度,來判斷節令,日影最長的那天為冬至,日影最短的那天為夏至,日影長短變化的等分點則為春分和秋分,日影長短變化的一個周期為一年。何尊銘文里的“中”,很可能原指用來測日影的圭表。關于周公營建洛邑,建中制禮,《周禮》開篇則記:“惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。”惟王建國:建,立也。營邑于土中。《司徒職》曰:“日至之景,尺有五寸,謂之地中,天地之所合也,四時之所交也,風雨之所會也,陰陽之所和也,然則百物阜安,乃建王國焉。”辨方正位:辨,別也,《考工》曰:“匠人建國,水地以縣,置槷以縣,視以景。為規識日出之景與日入之景。晝參諸日中之景,夜考之極星,以正朝夕。”以為民極:極,中也。(均見《周禮注疏》)

洛陽區域被視為“地中”,背后隱含的是什么概念呢?這就可以用來解釋所謂“天圓地方”、大地何以是方形這個問題了。我們都知道,上古中國,有“九州”的概念。在《尚書·禹貢》中,記載了傳說中的大禹治水時將天下分為九個區域,即后來所說的九個州。“九州”在后世成為總括“天下”的一個代名詞。在一些文獻中,“九州”具體所指并不統一,如《爾雅·釋地》《周禮·職方》和《呂氏春秋》等,雖各微有差別,但是九州的中心之州——豫州,卻是不變的。

事實上,所謂“九州”,即把天下分成9個區域,形成了一個“九宮格”式的圖形結構,實際反應的是“四方”(東、南、西、北)、“五方”(或“五宮”,東、南、西、北、中)和“八維”(東、南、西、北、西北、東北、東南、西南)等觀念——洛邑所在的豫州,處于九州(九宮格)之“中”,是對應天上“中宮”的“天下之中”。《史記·封禪書》云:“昔三代(夏商周)之君,皆在河洛之間。”考古學上,河南省內的偃師二里頭遺址,被許多學者認為是夏朝的都城;偃師商城和鄭州商城,則可能分別各是商代早期某階段的都城;河南北部的安陽,則是明確的商代晚期都城。洛陽所在的區域,被認為是與“天中”(天的中央)對應的“地中”(大地的中央),“古之王者,擇天下之中而立國”(《呂氏春秋·慎勢》)。也就是說,只有在“天下之中”的洛邑接受“四方”諸侯的朝拜,才能形成像周天星星環繞北天極一樣的同心圓的結構。

同心圓的結構,也正是周人“制禮作樂”的核心內容,即確立周王的政權由嫡長子繼承制度:周王崩,嫡長子立,是為“大宗”,周王的嫡出次子和庶出子則封邦建國而為諸侯,“以藩屏周”,是為“小宗”;諸侯乃至卿大夫、士之階層的“大宗”和“小宗”均以此類推。嫡庶之制的本質,就是通過對“大宗”和“小宗”的層層分封,最后形成以天子為圓心,由核心到外緣依次是天子、諸侯、卿大夫、士乃至庶民、工、商、奴隸的同心圓式宗法制度社會結構。《詩經·大雅·板》云:“價人維藩,大師維垣。大邦維屏,大宗維翰。懷德維寧,宗子維城。”這句詩的內涵,正清楚地說明了宗法制度的結構:諸侯之大邦作為第一層外圓,是衛守作為圓心的周王室王畿之地的屏障;從周王到士的各層“大宗”就是各層家、國的棟梁;從周王到諸侯、卿大夫等,都要為政有“德”,國家乃安寧;各層宗子就是維系各層家、國的城墻。作為最高級別大宗的宗子——周王,也就成為“天”之“元子”,即“天”的嫡長子,又所謂“天子”。《周頌·清廟之什·時邁》曰:“時邁其邦,昊天其子之,實序有周。”天帝將眾多的諸侯邦國都看做是自己的兒子,不過,一切都要順應天之嫡長子——周王的統治——也就是像周天的星星有秩序地環繞北天極運轉一樣。

所以,洛邑就是“中國”——體現了西周時期,周王作為天下共主的象征性意義,也是為何武王將營建洛邑視為其“天命”之組成部分的重要原因。文王在遺訓中苦口婆心所傳達給武王的“中”,乃至后來周公“制禮作樂”的核心動力,正是源自上古以來對于“正北天之中”的北天極之無上尊崇。而此觀念,對后世產生的影響是不言而喻的。人在與“天”的共生中,最終歸結為:人如何與“天”共處——即知“天命”、循“天道”。古代中國的王權社會,一個延續不斷的傳統就是,王朝對歷法和天象的解釋權進行絕對控制是至關重要的,由天授予統治者之“天命”仍然是一個王朝合法化所需的因素。這種由古代王權掌握的星占體系專據天象來預測人間的軍國大事,諸如戰爭勝負、年成豐歉、水旱災害、王位安危、國勢盛衰等。作為至高無上的“天帝”之所居的天的“中央”北天極,由其衍生的“中”,便成為上古三代流轉的“天命”之具體內容,制度的上層設計,包含了一切從天文到人文轉變的人間秩序——天文歷法、帝王之道、法律法規、禮儀制度、州國分野、處事原則、人文思想等方面。“中國”,也正是由“天下之中”的概念,慢慢擴展為后世的中國概念。

或許,正是因為我們的一切源于“天”——天道的運行規律,自然運行的規律,這就是為什么中華文化能夠綿延至今而未曾斷絕,且“與天久長”的秘密所在吧。

(作者系“與天久長——周秦漢唐文化與藝術特展”策展人,文章有刪節。)

編輯:楊嵐

關鍵詞:中國 天命 重識何尊